من مدرسة إلى أكبر نقطة تجسس على الأقصى.. قصة المدرسة التنكزيّة في القدس المحتلة

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تزامناً مع استمرار العدوان على قطاع غزّة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تتكثف استعدادات أجهزة الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزها جهاز الشرطة في القدس المحتلة، للتضييق على روّاد المسجد الأقصى ومنعهم من الوصول إليه؛ وذلك بهدف خلق حالة من الردع ونشر أعلى مستوىً ممكن من الخوف والرقابة الذاتية في قلوب وأذهان الفلسطينيين عموماً، وأهالي القدس والداخل المحتل على وجه التحديد.

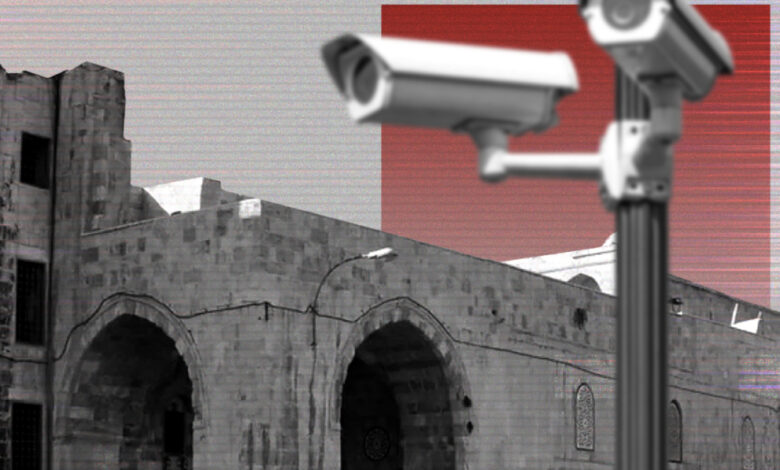

ففي تاريخ الحادي عشر من شباط/ فبراير الماضي، رصد أهالي البلدة القديمة في القدس المحتلة، أعمالاً مُتواصلة فوق السطح الخاص بالمدرسة التنكزية، وهي المبنى الوحيد في المسجد الأقصى الواقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال، من خلال نصب شرطة الاحتلال لبرج تجسس يبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار، ويُطلّ على المسجد الأقصى مُباشرة من السور الغربي.

برج المراقبة يبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار، ويشتمل على كاميرات مراقبة، إضافةً إلى مَجسات تنصّت إلكترونية، تمكنها من كشف كامل المنطقة الواقعة في سطح صحن الصخرة المشرفة، وكذلك المنطقة من الساحة الواقعة بين المسجد القبلي وباب المغاربة، وهي التي كانت تعتبر ساحة اشتباكات بين شرطة الاحتلال والمدافعين عن المسجد الأقصى في السنوات الماضية، الأمر الذي يُمكّن شرطة الاحتلال من مراقبة هذه المنطقة ورصد جميع من فيها والتعرف إلى وجوههم ليتم اعتقالهم لاحقاً.

خلفية عامة لرحلة التجسس

تكمن خطورة هذه الخطوة في الدور الذي ستلعبه هذه الكاميرات الجديدة أمنياً، إذ أنّ الكاميرات الجديدة قد تحوّل المدرسة التنكزية إلى نقطة مراقبة شاملة ربما يصل مداها إلى سطح صحن الصخرة المشرفة، بحيث إنّ كل من يشترك في اشتباك داخل الأقصى تستطيع شرطة الاحتلال اعتقاله وأن تتعرف إليه، ولا شكّ أنّ هذا جزءٌ من الإسقاط الأمني للمسجد الأقصى.

أمّا بالرجوع إلى بداية هذه التدابير الأمنية في محيط المسجد الأقصى وعلى أسطح المباني المطلة على ساحاته؛ فهي تعود إلى المحطّة الأولى والأهم في العام 2005 حين قدّمت شرطة الاحتلال فكرة مفادها بأنّه لا بدّ من تأسيس مجال أمني حول المسجد الأقصى عماده الأساسي مجسات حرارية ذات أشعة فوق الحمراء، بحيث تُراقب سطوح المنازل والسطوح المشتركة في الرواق الغربي وفي الرواق الشمالي. وحينها تضمّن المشروع على تركيب برج اتصالات وكاميرات على سطح المدرسة التنكزية.

أما المحطة الثانية، وفق الباحث في شؤون القدس، زياد ابحيص فكانت في 2008، وفي هذه السنة عمل الاحتلال الاسرائيلي برنامج محاكاة، وكان واضحاً في تلك السنة وفي السنة التي تلتها دخول شرطة الاحتلال مزوّدة بكاميرات وعنصر من مخابرات الاحتلال، وقيامها بتصوير الأجزاء المبنية من المسجد الأقصى.

بعد ذلك كان الرواق الشمالي هو الهدف، حيث رُكِبت عليه مجموعة من الكاميرات في 2015 و2017، واحدة في منطقة باب الغوانمة والثانية فوق المدرسة الشرعية. وهذه الكاميرات التي رُكّبت قبل هذا التاريخ ظلّت موجودة ولم تُمسّ ولم تغيّر، إضافةً إلى مُحاولةٍ لتركيب البوابات الإلكترونية والممرات الحديدية، لكن جرى إفشالها خلال هبّة العام 2017، واستُبدلت بكاميرات تتعرف إلى الوجوه.

أصل حكاية المدرسة المسلوبة

شكّل احتلال القدس محطةً فارقة في تاريخ المدرسة التنكزية؛ وذلك بعدما قررت سلطات الاحتلال السيطرة عليها وطرد الطلاب الشرعيين منها في العام 1969، حيث جرى تحويلها إلى نقطةٍ عسكرية لشرطة حرس الحدود لدى الاحتلال، وكان الهدف من الحضور فيها مراقبة المسجد الأقصى بشكلٍ كامل، حيث رُكّبت أول كاميرا مُتحرّكة لمراقبة المسجد الأقصى في المدرسة التنكزية في العام 1996، لكن في الوقت الحالي تضمّ المدرسة أكثر من 200 كاميرا مراقبة تستخدمهم سلطات الاحتلال لمراقبة المصلين وقمعهم وإطلاق النار عليهم في الهبات والاحتجاجات، أو اعتقالهم كون هذه الكاميرات مُرتبطة بمركز تحقيق “القشلة.

في العام 2021، شرعت سلطات الاحتلال ببناء مِظلة من الخشب فوق المدرسة التنكزية، جاء بناؤها كنقطة مُراقبة للمصلين داخل المسجد الأقصى، حيث يتواجد بداخلها طيلة الوقت جنود الاحتلال وشرطته.

ويعود تاريخ استهداف الاحتلال لمدرسة التنكزية منذ سنواتٍ طويلة، كونها تقع في موقعٍ استراتيجي حساس ومهم، وذلك بهدف تهويدها وإضفاء الطابع اليهودي عليها، في إطار مساعيه المستمرة للسيطرة على الأقصى وحجب الرؤية البصرية عنه. هذا وتستخدم شرطة الاحتلال نوافذ المدرسة في استهداف الفلسطينيين والمرابطين لإطلاق النار عليهم، وقمع الهبّات الشعبية في القدس والأقصى، ويضمّ الطابق الثالث من المدرسة كنيساً يهودياً، يستخدمه بعض المستوطنين والحاخامات اليهود لأداء صلواتهم التلمودية.

هذا و تعتمد محاكم الاحتلال على كاميرات المراقبة المُثبّتة فوق المدرسة التنكزية لإدانة فتية فلسطينيين غير ملثمين من بلدة العيسوية، بتهمة “إلقاء الحجارة” تجاه الجنود في ساحات الأقصى خلال الأشهر الماضية. وتُغطي معظم كاميرات المراقبة ساحات الأقصى وجميع أسواره وأبوابه، وهي مُرتبطة بمركز تحكّم وسيطرة رئيس يُدعى (مبات 2000) في مركز تحقيق “القشلة” في القدس القديمة، وتستخدمها شرطة ومخابرات الاحتلال لتعقّب المصلين داخل المسجد، وتنفيذ الاعتقالات في الساحات أو عند البوابات.

وخلال العشر سنوات الماضية، اعتقلت قوات الاحتلال مئات المرابطين والمصلين من داخل الأقصى أُرفقت بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة فوق مبنى المدرسة التنكزية. جديرٌ بالذكر أنّ كاميرات المراقبة المثبتة فوق المدرسة التنكزية مربوطة بمركز التحكم التكنولوجي (مبات 2000)، الذي يُراقب أزقة وبوابات البلدة القديمة وساحات الأقصى وأبوابه على مدار الساعة بواسطة 2000 كاميرا مراقبة، إضافةً إلى مستشعرات إلكترونية تستخدم في تشخيص المعادن والتعرف على هويات الفلسطينيين ووجوههم.

كما أنّ الاحتلال أقام سياجاً إلكترونياً حول الرواق الشمالي والغربي للأقصى، ضمن إجراءاته لمحاصرة المسجد المبارك، والتضييق على المصلين والمرابطين فيه، وفي محاولةٍ لإثبات سيطرته الأمنية على كل حركةٍ بداخله.

أنظمة المراقبة واختراق وجوه الفلسطينيين

أكّدت منظمة العفو الدولية، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم منظومة مُتطوّرة للتعرف على وجوه الفلسطينيين في شرق القدس ومدينة الخليل، تُعرف باسم “الذئب الأحمر”، وهي مرتبطة بمنظومتين ثانيتين، إحداهما تُعرف باسم “الذئب الأزرق”، والثانية باسم “قطيع الذئاب”، مُشددةً على أنّ هذه الرقابة تُضيّق الخناق على حياة الفلسطينيين، وتُساهم في تكريس الفصل العنصري، و “قطيع الذئاب”، هي قاعدة بيانات واسعة للغاية تحتوي على كافة المعلومات المتوفرة عن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مكان إقامتهم وأفراد عائلاتهم وما إذا كانوا مطلوبين للاستجواب.

وأوضح تقرير منظمة العفو، أنّ تكنولوجيا التعرّف على الوجه تدعم في شرق القدس شبكة كثيفة من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لإبقاء الفلسطينيين تحت المراقبة شبه الدائمة، معتبراً أنّ هذه المراقبة “جزءٌ من محاولة مُتعمدة من جانب السلطات الإسرائيلية لخلق بيئة عدائية وإكراهية للفلسطينيين بهدف تقليص وجودهم إلى أدنى حدٍ في المناطق الاستراتيجية.

لذلك، فإنّ التوسّع المُستمر للمراقبة في شرق القدس، يُرسّخ رقمياً نطاق سيطرة “إسرائيل”، ويُساعد على التقدّم في تحقيق الأهداف الأمنية غير القانونية للمستوطنين في هذه المنطقة المُصنّفة بأنّها منطقة مُحتلّة وفق القانون الدولي.

وحول مصادر أجهزة المراقبة المستخدمة، لا تستطيع منظمة العفو الدولية أن تُحدد على وجه اليقين هوية الشركات التي تُزوّد السلطات الإسرائيلية ببرمجيات التعرّف على الوجه. بيد أنّ الباحثين تمكّنوا من تحديد باعة عدّة كاميرات وجدوها في القدس الشرقية المحتلة. فقد وثّقوا وجود كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة ذات الدقة العالية من صنع شركة هيكفيجن (Hikvision) الصينية مركّبة في مناطق سكنية على بنية تحتية عسكرية؛ ويُمكن توصيل بعض هذه الطرازات ببرمجيات خارجية للتعرّف على الوجه، بحسب الدعاية التسويقية لشركة “هيكفيجن” نفسها. كذلك، حددت منظمة العفو الدولية وجود كاميرات من صنع شركة هولندية اسمها “تي كي إتش” للأمن (TKH Security) في أماكن عامّة وموصولة بالبنية التحتية للشرطة.

إنّ استخدام “إسرائيل” للمراقبة ضد الفلسطينيين يُساعد على تقييد حريّة التنقل في سياق احتلال مُطوّل، واستيطان وضم غير قانونيّين، يُرسّخ عزل الشعب الفلسطيني وتفرقته وشرذمته، مفضياً في نهاية المطاف إلى الحفاظ على نظام الفصل العنصري الذي تُطبّقه “إسرائيل”.

مبدأ الردع وحدود القوة

يُنظر إلى الردع كمركب من مركبات العقيدة الأمنية للدول، وهو يهدف في حدّه الأدنى إلى المحافظة على الوضع الاستراتيجي القائم وعدم تحوله إلى بيئة معادية تستلزم تفعيل القوة العسكرية، بينما يصل في حده الأعلى إلى فرض الإرادة السياسية على الخصم من دون حروب. ومن هنا، يتأتى تفسير مدى تمسك العقيدة الأمنية الإسرائيلية بمبدأ الردع، كمكوّن أساسي لها، لتحقيق أهداف “إسرائيل” أو المحافظة على وجودها ومصالحها، سواء من ناحية دفاعية أو هجومية.

استخدمت “إسرائيل” مفهوم الردع على مدى طويل، وساعدها في تحقيق أهدافها في أغلبية معاركها ضد الدول العربية. لذا، هي تفضّل نوعين من أنواع الردع المتعددة، وتحديداً “الردع بالمنع” و”الردع بالعقاب”، ولكل منهما مُهمّة عينية تتحدد بحسب الظروف الموضوعية وقدرات الخصم.

وتتحرك “إسرائيل”، وواضعو السياسة الأمنية فيها، في فهم وتقدير سلوك خصومها، مُستندة إلى الافتراض القائم على أنّ السمة الأساسية لتحرّك الخصم ليست إلاّ عبارة عن استجابة منه للفرص والقيود التي توفرها البيئة الاستراتيجية المحيطة به، وكيفية رؤيته لها، إضافةً إلى توفر عاملي التحفيز والقدرة لديه. وبالتالي، كردٍ على ذلك، فإنّ وظيفة السلوك الإسرائيلي الأمني والسياسي، هي في إبقاء القيود قائمة وتعزيزها منعاً لشنّ حرب أو أعمال عدائية ضدها، إضافة إلى إبعاد الفرص عن متناول أيدي أعدائها. وهذا المطلب يحقق من خلال قدرة الردع التي تملكها “إسرائيل” وتظهرها لعدوها وتسقطها على وعيه، وهو ما يجسد للخصم عدم قدرته على إلحاق الضرر بـ”إسرائيل” فعلياً “الردع بالمنع”، أو أنّ ما سيقوم به لن يجلب له منفعة، وإنما عوائد تزيد في الضرر والخسائر التي ستلحق به.

بناءً على ما سبق، يُمكننا فهم كل المحاولات الإسرائيلية اليوم في جعل شهر رمضان المبارك بعبعاً في أذهان الفلسطينيين وحتى الإسرائيليين، يأتي ضمن سياسات ومبادئ الردع التي تسخدمها دولة الاحتلال منذ نشأتها وصولاً إلى يومنا هذا، ولا شكّ أنّ الفلسطيني بات مُدركاً للكيفية التي يتعامل معها مع هذه الوسيلة، إذ أنه يتمرد ويرفض ويقاوم، فلم يستطع الاحتلال طوال هذه السنوات أن يفرض سيطرته الزمانية والمكانية على المسجد الأقصى، ولا يمرّ شهر رمضان إلا بتوافدٍ لمئات الآلاف من المصليين الفلسطينين من كافّة أنحاء فلسطين المحتلة.

وفيما يتعلّق بتكنولوجيا المراقبة والمنظومة الأمنية الإسرائيلية والتي تعتبر رائدة عالمياً، إلا أنّه على الرغم من التطوّر الكبير الذي تمثّله هذه المنظومة، التي تستخدم آخر ما توصّل إليه العلم والتكنولوجيا في مجالات المراقبة والتشبيك والسيطرة، إلّا أنّها، ولكونها نتاجاً للعقل البشري، سوف تبقى عرضةً للعقل البشريّ المضاد الذي يستطيع اكتشاف ثغراتها وعيوبها ونواقصها.

وإذا ما اقترن ذلك بالإرادة، فسوف يكون بالمقدور اكتشاف الآليات القادرة على الالتفاف على هذه المنظومة وإحباط مفاعيلها وتجاوزها. بل بات بإمكان “البعض” تطوير أدوات الفعل المقاوم واستخدام هذه المنظومة للتحايل عليها وعلى مشغّليها، ونصب كمائن وتنظيم عمليات تضليلٍ لإرباك مستخدميها.

السياق التاريخي للمدرسة التنكزية

تُعدّ المدرسة التنكزية واحدةً من أعرق معالم القدس التي تم بناؤها في العهد المملوكي، تحمل بين أروقتها تاريخ حقبة مهمة ونوعية في تاريخ المدينة، وقد بناها الأمير المملوكي سيف الدين تنكز الناصري وسمية المدرسة نسبت له، لكن مع احتلال القدس في العام 1967، أصبحت المدرسة تحت سيطرة الاحتلال الذي غير ملامحها بعدما أقيم فيها كنيسان يهوديان ومن ثم تمّ استخدامها كمقرّ لقوات حرس الحدود التابعة لشرطة الاحتلال، في تجاهلٍ واضح لتاريخ وإسلامية هذه المدرسة ومحاولة تهويدها.

وبنيت المدرسة في العهد المملوكي في العام 729 هجري، وتقع إلى الغرب من المسجد الأقصى المبارك جنوب طريق السلسلة، وضمّت في وقتها مدرسة ودار للحديث ودار للصوفية، وتُعتبر هذه المدرسة التي يتم تسميتها أيضاً بالمدرسة الخانقية أو رباط الخانقية شاهدة على كثير من الأحداث التاريخية، فقد قام السلطان المملوكي فرج بن برقوق بتحويل قسم منها إلى محكمة شرعية ومقر قضاة القدس عقب زيارته إلى مدينة القدس في العام 815 هجري، كما اتّخذ منها السلطان المملوكي قايتباي اتُخذت مقراً للقضاء والحكم.

بقيت المدرسة تؤدّي مهمتها كمكانٍ ومركز للقضاء والديوان حتى العام 1941، حيث تقرر تحويلها إلى مسكن لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وبقيت تضم مدرسة الأقصى الشرعية الثانوية في القدس، ومكتب المؤتمر الإسلامي ومكان لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية داخل المسجد العام حتى احتلال القدس.

المصدر : الميادين